Kesejahteraan spiritual sebagai solusi strategis pembangunan, atau sekadar basa-basi religi?

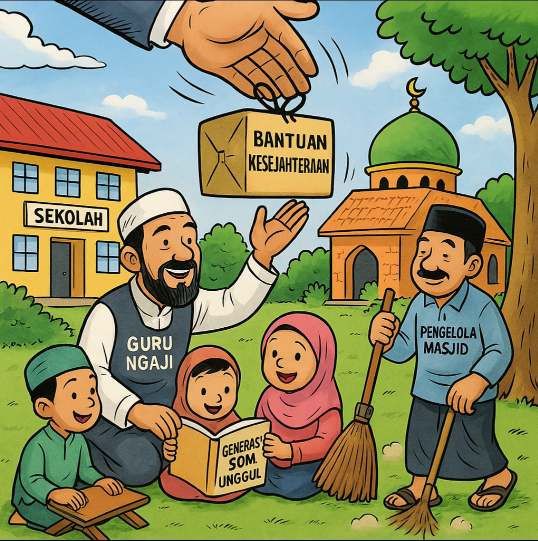

Setiap kali tahun politik datang, beberapa istilah sakral mendadak naik daun: kesejahteraan, kemanusiaan, dan tentu saja—keimanan. Maka tak heran jika dalam daftar program unggulan seorang kepala daerah, muncul janji manis: menaikkan kesejahteraan guru ngaji dan pengelola tempat ibadah. Mulia? Tentu. Strategis? Boleh jadi. Tapi apakah ini benar-benar solusi untuk mencetak SDM unggul? Atau hanya ‘kado spiritual’ berbungkus amplop demi suara langgeng?

Amplop dan Anggapan Mulia

Guru ngaji seringkali digambarkan sebagai sosok tak bersuara, bekerja dalam sunyi, dan penuh keikhlasan. Maka ketika pemerintah datang membawa insentif, publik diajak percaya: inilah bentuk penghargaan negara atas jasa mereka.

Padahal, pemberian insentif ini justru membuka ruang tanya:

Apakah pemerintah benar-benar menghargai ilmu, atau sekadar memonetisasi kesalehan?

Menaikkan kesejahteraan guru ngaji tentu bukan hal yang salah. Tapi menyandarkannya sebagai pilar peningkatan SDM unggul terasa seperti menjadikan spiritualitas sebagai pelengkap administrasi—bukan kekuatan sejati pembangunan.

SDM Unggul Bukan Soal Doa Saja

Pemerintah daerah senang menautkan antara moral dan kemajuan. Seolah, bila guru ngaji sejahtera, maka karakter masyarakat otomatis membaik, korupsi sirna, dan ekonomi menanjak. Logika ini tampak rapi di papan presentasi, tapi sering gugur di lapangan.

Fakta di daerah menunjukkan:

Masih banyak guru ngaji yang tak terdata secara formal.

Insentifnya kecil, tak menentu, dan rawan dipolitisasi.

Kualitas pengajaran agama belum tentu meningkat hanya karena ada dana insentif.

Jika ingin membangun SDM unggul, maka fondasinya harus lebih dari sekadar bantuan insidental. Yang dibutuhkan adalah ekosistem pembelajaran, bukan hanya stimulan sepihak. Termasuk pelatihan pedagogis untuk guru ngaji, kurikulum yang relevan, serta integrasi nilai spiritual ke dalam kehidupan sosial dan ekonomi secara nyata.

Politik Simbolik, Lagi-Lagi

Program semacam ini sangat mudah dijual. Ada kata “agama,” “kesejahteraan,” dan “pengabdian.” Tiga kata yang nyaris mustahil dikritik tanpa dicap anti-agama. Namun justru di situlah jebakannya.

Janji menaikkan honor guru ngaji bisa jadi tak lebih dari politik simbolik.

Sebuah gestur yang tampak agamis namun kosong dari transformasi.

Padahal jika serius, semestinya pemerintah juga:

Menyediakan akses pendidikan lanjutan bagi guru ngaji.

Melibatkan mereka dalam forum pengambilan kebijakan sosial.

Memberi ruang literasi digital agar mereka bisa menjangkau generasi baru.

Sayangnya, program ini sering berhenti di angka:

“1000 guru ngaji dapat bantuan”,

tanpa pernah ditanya: dampaknya apa?

Jika Ibadah Jadi Alat Ukur Pembangunan

Pertanyaan terakhir, dan mungkin yang paling getir:

Apakah kualitas SDM masyarakat bisa ditakar dari seberapa sejahtera pengelola tempat ibadah?

Kalau jawabannya iya, maka mari kita tanya:

Mengapa korupsi tetap merajalela di kota-kota yang punya masjid megah?

Mengapa kekerasan, diskriminasi, dan hoaks subur di tempat-tempat yang katanya religius?

Artinya, pembangunan karakter tak bisa hanya dilihat dari simbol keagamaan. Ia butuh pendekatan multidimensi: pendidikan kritis, kesejahteraan yang merata, ruang dialog yang terbuka, dan tentu saja—keteladanan dari atas.

Penutup:

Kesejahteraan guru ngaji memang layak diperjuangkan. Tapi jangan jadikan mereka alat peraga politik. Jangan menjual kata “unggul” hanya demi pencitraan. SDM hebat lahir dari sistem, bukan dari selebaran bantuan. Dan spiritualitas yang tulus tak perlu disuap, cukup diberi ruang untuk tumbuh. (Red)